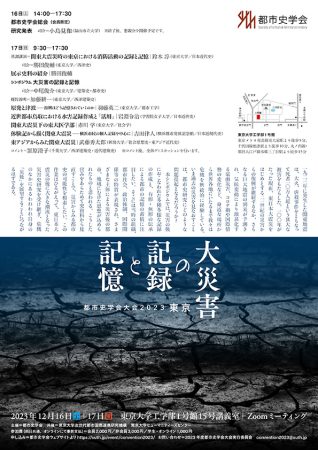

2023年度都市史学会大会(東京)

ご案内

2023年度都市史学会大会につき、以下の通りご案内申し上げます。研究発表、記念講演、及びシンポジウムは会員以外の方もご参加いただけますので、お誘い合わせの上、ご来場ください。

大会要項

- 主催

- 都市史学会

- 共催

- 東京大学次世代都市国際連携研究機構、東京大学ヒューマニティーズセンター

- 日程

- 2023年12月16日(土)、17日(日)

- 会場

- 東京大学本郷キャンパス工学部1号館15号講義室

- 開催方式

- ハイブリッド(対面 + オンライン)

- 参加費

- 会員2,000円/非会員3,000円/学生・オンライン1,000円

- 参加方法

- 下記「参加申込」参照

- お問い合わせ

- 2023年度都市史学会大会実行委員会

- convention2023@suth.jp

参加申込

以下の「大会参加申込フォーム」から会員/非会員用のフォームを開き、必要事項をご記入のうえお申し込みください。

- 都市史学会会員用(要パスワード)

- * パスワードは、会員の皆様にお送りしているメールにてお知らせしております。

- * 申し込みは終了しました。

- 非会員用

- * 申し込みは終了しました。

- 締切

- 12/14(木)、懇親会は12/8(金)

※ 大会にご出席の方は、以下をご確認のうえ当日ご参加ください。

- 1. 会場参加

- フォーム送信完了後、当日、会場受付にて参加費をお支払いいただきご入場ください。

- 2. オンライン参加

- 《参加費支払》フォーム送信完了後、ご記入のメールアドレスに office@suth.jp よりメールが送られます。メールに記載されるアドレスから、大会前々日(12/14 木)までにPeatix経由でオンライン視聴用の参加チケットをご購入ください(チケット購入にはPeatixアカウントの作成が必要です)。

- 《キャンセルについて》※ チケットご購入後のキャンセルは、大会前々日(12/14 木)まで承ります。キャンセル方法・キャンセル料については Peatixのヘルプページ をご確認ください。

- 《大会当日》Peatixでチケット購入後、Peatixのイベント視聴ページからZoomミーティングに接続してください。なお、Zoom URLは大会前日(12/15 金)にメールにて別途ご案内いたします。

- 3. 一部会場、一部オンライン参加

- オンライン用の参加チケットをPeatix上でご購入いただき(「2. オンラインでご参加の場合」をご覧ください)、会場にお越しのさい、差額(会員1,000円、非会員2,000円、学生の方は不要です)を受付にてお支払いください。

大会プログラム

12月16日(土)14:00-17:30

- 14:00-15:00 〔都市史学会総会〕(会員限定)

- 15:30-17:30 〔研究発表〕

- 司会=小島見和(福山市立大学)

- 貴族のコンミッサリーアによるオスピツィオ=和栗珠里(桃山学院大学)

- 城下町の濠・掘割運河の形成に関する考察-正保城絵図を題材として-=中川恵(東京大学)

- 一九世紀前半における根津門前町と都市社会:三井家と江戸町会所に着目して=須田華那(千葉県立中央博物館・お茶の水女子大学)

- 軍事政権下での成都の都市改造-街路整備に注目して-=李雨桃(筑波大学)

- 終了後 〔懇親会〕

12月17日(日)09:30-17:30

- 09:30-11:30〔基調講演、展示史料の紹介〕

- (基調講演)

- 関東大震災時の東京における消防活動の記録と記憶=鈴木淳(東京大学/日本近代史)

- (展示史料の紹介)

- 勝田俊輔(東京大学/西洋史)

- 13:00-17:30 〔シンポジウム〕大災害の記録と記憶

- 司会=中尾俊介(東京大学)

-

(趣旨)

1923年に発生した関東地震は、大火、虐殺事件をともなって死者10万人超という甚大な被害をもたらした。100年がたった現在、東日本大震災をはじめとする21世紀の災害からの復興が継続するなか、さらなる巨大地震の到来が予測され、気候変動により激甚化する豪雨災害、コロナ禍や国際情勢の変化など、身近な場所から世界各地にいたるまで我々は危機を断続的に経験している。いま過去の災害を見なおすことは、都市史研究にどのような問題提起となるだろうか?

本シンポジウムでは、災害の後におこなわれた多種多様な記録の作成と、有形・無形の伝承による都市の記憶の蓄積に注目したい。そこには当時の組織、都市社会、政治体制、国際関係等の特質が表現され、さまざまな主体による災害後の都市、地域にむけた思想が込められたものと思われる。こうした営みをあらためて史資料から見直すことで、災害からみる都市史の可能性を模索したい。この作業はひるがえって、東日本大震災の後に大きな潮流となった災害史研究を受け継ぎ、危機のなかにあるわれわれ自身の「災後」を展望することにつながるはずである。

-

- 趣旨説明=加藤耕一(東京大学/西洋建築史)

- 原発と津波-復興はどう記憶されていくのか-=羽藤英二(東京大学/都市工学)

- 近世都市鳥取における水害記録作成と「活用」=岩淵令治(学習院女子大学/日本近世史)

- 関東大震災下の東大医学部=赤川学(東京大学/社会学)

- 体験記から描く関東大震災-横浜市民の個人記録を中心に-=吉田律人(横浜都市発展記念館/日本近現代史)

- 東アジアからみた関東大震災=武藤秀太郎(新潟大学/社会思想史、東アジア近代史)

- コメント=頴原澄子(千葉大学/西洋建築史・近代建築史)

- 全体討論

研究発表の募集について

2023年度都市史学会大会での研究発表(自由論題)を募集します。研究発表の詳細な時間につきましては、決まり次第このページ上でご案内いたします。応募要領をご参照のうえ、奮ってのご応募をお待ちしております。

募集要項

- 募集件数:4件程度

- 発表日:2023年12月16日(土)午後

- 会場:東京大学本郷キャンパス

- 発表時間:発表20分、質疑応答:10分(予定)

- 内容:都市史に関する研究で未発表のもの

- 言語:日本語

- 発表方法:対面またはオンライン

応募要領

- 応募資格

- 申し込み時点で当学会会員であること(申し込みと同時に入会も可)。非会員を含む共同報告も可能ですが、報告者は会員であること。

- 申し込み方法

- 申込用紙に記入の上、都市史学会事務局研究発表受付まで電子メールにてお申し込みください。

- 申込用紙のダウンロード:wordファイル pdfファイル

- 申し込み先

- メールアドレス application_form_2023@suth.jp

- 申し込み締め切り

- 2023年9月4日(月)

- その他

- 発表形式は対面またはオンラインのどちらかとなります。研究発表の日時、当日配布資料、要旨の会誌掲載等については採用後追って事務局よりご連絡いたします。

採用は編集委員会における審査の上で決定します。審査の結果、ご希望に添えないこともございますので、ご承知おきください。採否の通知は2023年9月末頃を予定しています。